In der letzten Woche fanden zum sechsten Mal im Landesprojekt unsere Begehungen der neuen Modellkommunen statt. Diese jährlich im Frühjahr stattfindenden Vor-Ort-Termine bilden seit 2019 das Fundament der Arbeit in den Teilprojekten, da sie uns einen guten Eindruck in die kulturhistorische Vielfalt der Partnerkommunen geben und für die konkrete Konzeptentwicklung und -umsetzung den weiteren Verlauf bestimmen.

Am vergangenen Dienstag starteten wir also unsere insgesamt 47. Begehung und es ging von Koblenz aus in den Landkreis Südliche Weinstraße, nach Herxheim. In der Ortsgemeinde findet, wie in vielen anderen Kommunen hierzulande, ein Struktur- und Funktionswechsel statt, da sich mittlerweile immer weniger Menschen auf einem Friedhof beisetzen lassen. Langfristig gesehen soll daher in Herxheim eine Umnutzung stattfinden: Der Friedhof wird zu einer Art Park im Herzen der Kommune. Zugleich bleibt er aber Erinnerungsort: Grabmäler von bedeutsamen Personen der Ortsgeschichte sollen erhalten bleiben, denn sie erzählen viel Wissenswertes zur Person und auch zur jeweiligen Zeit, wie das Herxheimer Team bei strahlendem Sonnenschein eindrucksvoll bewies. Nicht nur ausgewählte Gräber auf dem Friedhof oder Grabplatten in der Kirche werden im Teilprojekt „zum Sprechen gebracht“, sondern auch einige Schwesterngräber im Paulus-Stift.

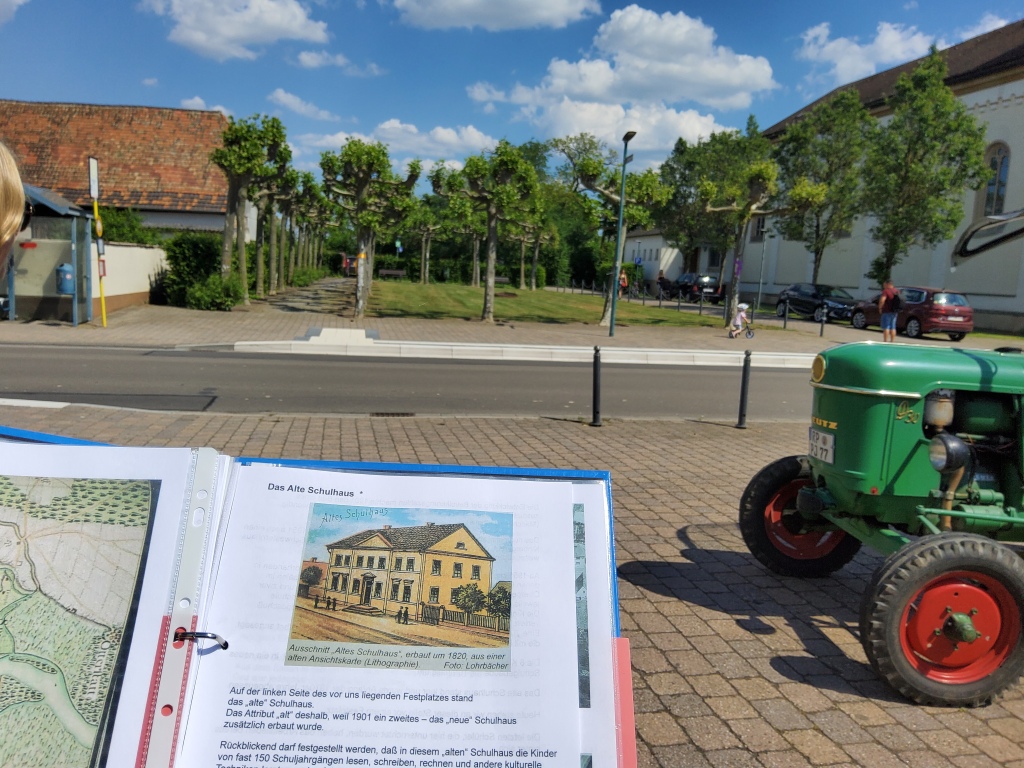

Die nächste Station war die Ortsgemeinde Römerberg in der Pfalz. Diese gewissermaßen noch junge Stadt bildete sich im Jahre 1969 aus den drei Orten Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim. Jung ist die Kulturgeschichte der Orte freilich nicht: Ein Frankengrab aus dem 6./7. Jahrhundert zeugt ebenso von der weitreichenden Geschichte, wie auch mittelalterliche Hofanlagen aus dem 12. und 16. Jahrhundert, bis hin zu einer Ziegelei und einer namhaften Malzfabrik aus der jüngeren Vergangenheit. Eins aber haben die genannten Kulturgüter gemeinsam: Sie sind heute nicht mehr erhalten – wie auch der Altrheinarm, der heute Auen und Überschwemmgebieten gewichen ist. Im Traktor-Planwagen fuhren wir durch Römerberg und bekamen von den Mitgliedern des kommunalen Teams die heute nicht mehr sichtbaren Objekte erläutert. Nun geht es darum, diese zumindest virtuell den Menschen wieder sichtbar zu machen.

Am Mittwochmorgen ging es weiter in den Rhein-Pfalz-Kreis nach Mutterstadt. Das dortige engagierte Team bereitete sich bereits ein Jahr vor der Ausschreibung akribisch auf die Projektarbeit vor und so erwarteten uns neben vielfältigen Kulturdenkmälern auch klare und innovative Vorstellungen, wie die zukünftigen KuLaDig-Objekte – zu nennen wären die Neue Pforte, das alte Rathaus, der alte Friedhof, das einstige Arresthaus, der frühere Bahnhof mit dem „Feurigen Elias“ und viele weitere – digital präsentiert werden sollen. Informationen gibt es genug, auch zum damals stärksten Mann der Welt, der aus Mutterstadt kam und die hier noch heute ausgeprägte Gewichtheber-Tradition begründete. Stadtführungen werden regelmäßig gehalten und doch fehlt bislang auch eine digitale Komponente, die zukünftig durch KuLaDig und eine Tour in der KuLaDig-App abgedeckt werden und die Informationsvermittlung und die Navigation zu den Objekten ermöglichen soll. Während sich langsam graue Wolkenmassen am Himmel zu formieren begannen.

Wir verließen die Pfalz, fuhren ins geographische Zentrum des Bundeslandes, nach Bundenbach im Landkreis Birkenfeld mit seinen Bergen, Wäldern und Tälern, eines der einstigen Zentren des Schieferbergbaus (im letzten Projektjahr wurde auch in Kaub am Rhein u.a. das Thema Schiefer behandelt). Der Schieferabbau am Herrenberg war 1975 beendet worden, das Bergwerk war zu einem Besucherbergwerk umgebaut worden, das im Rahmen von Führungen besichtigt werden konnte. 2022 aber kam es zu Einstürzen, die einen weiteren Besucherverkehr nicht mehr zulassen. Wir durften dennoch in die Tiefen dieses atmosphärischen Ortes hinabsteigen und bekamen dort anschaulich geschildert, wie Arbeitsalltag und Leben der im Bergbau tätigen Menschen aussahen. Das Bergwerk und das angeschlossene Museum, in dem wertvolle hier gefundene Fossilienbestände ausgestellt werden, bieten viele kreative Möglichkeiten in Sachen digitaler Wissensvermittlung.

Am Donnerstagmorgen wurden wir in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig von einem sehr gut aufgestellten kommunalen Team begrüßt. Die beiden Städte hatten sich gemeinsam mit dem Thema Bäder- und Kurwesen beworben, ein Thema das jedoch auch weitere Orte der Region umfasst und langfristig gesehen umfassend in KuLaDig abgebildet werden soll. In der stark durchmischten Baustruktur im Zentrum von Bad Neuenahr stehen prächtige Fassaden früherer Hotels, in den einst etwa Karl Marx logierte, oder Verwaltungsgebäude unmittelbar neben Neubauten der Nachkriegszeit. Die teils brutal erscheinenden Gebäudearrangements bieten spannungsvolle Kontraste, die jedoch auch in der Geschichte ein Kontinuum bilden. Denn im ausgehenden 19. Jahrhundert, zu seiner Hochzeit, trieben die hier ansässigen Landwirte ihr Vieh an den elegant flanierenden Kurgästen zu den Weiden und niedrige Wohnhäuser grenzten unmittelbar an mehrstöckigen und mit Stuckelementen dekorierten Prachtfassaden. Vom (durch die Flut 2021 arg geschädigten) Kurpark aus ging es in den Sinziger Ortsteil Bad Bodendorf, der aufgrund seiner ländlicheren Lage schon zur Zeit des Kurwesens dankbar von den Kurgästen aus Bad Neuenahr heimgesucht wurde. Die Trinkhalle aus den 1950er Jahren und das einstige Thermal-Freibad zeugen noch heute von dieser Zeit, auch wenn besonders hier noch die Schäden aus der Hochwasserkatastrophe sichtbar sind.

Am Nachmittag waren wir im romantischen Bacharach zu Gast. Das pittoreske Städtchen im UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal gilt bei vielen als „heimliches Zentrum der Rheinromantik“ und bereitet sich seit geraumer Zeit auch in Sachen digitaler Wissensvermittlung auf die BUGA 2029 vor. Viele der Kulturdenkmäler im Ortskern sollen nun auch in KuLaDig abgebildet werden. Zudem soll eine ca. vier Kilometer lange Tour von Bacharach zur nahegelegenen Burgruine Stahlberg angelegt und mit digitalen Stationen ausgestattet werden. Die Frage, welches Wissen und welche Medien an den verschiedenen Stationen ausgespielt werden sollen, wird uns und das kommunale Team in der kommenden Zeit beschäftigen. Wichtig ist, ein möglichst heterogenes Publikum anzusprechen und zum Besuch der Burgruine anzuregen, etwa auch Jugendliche, die in der Jugendherberge auf Burg Stahleck übernachten. Auch in der Burgruine Stahlberg, im Besitz des Rheinischen Vereins, lassen sich zu ganz verschiedenen Themen spannende Aspekte erläutern. Neben den zurzeit stattfindenden Instandsetzungsarbeiten kann insbesondere die heimische Flora für einige Aha-Momente sorgen. Vielfach wurden die hier nun ansässigen Pflanzen von den Römern aus der Mittelmeerregion „eingeschleppt“ oder im Mittelalter als Nutzpflanzen systematisch – beispielsweise als Heilpflanze oder zum Färben – gezüchtet.

Am letzten Tag zogen – passend zum Thema Wassernutzung der VG Ruwer – die regenschwangeren Wolken auf, die am gleichen Tag noch für Hochwasser in der Region sorgen sollten. Das Wasser der Ruwer wurde bereits von den Römern genutzt, um ihre Metropole Trier mit Trinkwasser zu versorgen. Welche Ingenieur-Leistung der Bau der kilometerlangen Aquädukte war, die mit minimalem Gefälle den kostbaren Rohstoff in die Stadt leitete, wurde uns durch das Fachwissen unserer kommunalen Partner:innen verdeutlicht. Neben für das Laienauge kaum noch wahrnehmbaren Relikten besuchten wir erhaltene Originalfragmente und eine moderne Replik. Sehr hilfreich waren uns die bereits nutzbaren virtuellen 3D-Rekonstruktionen unserer Trierer Partner von ARGO. Sie schaffen einen großen Mehrwert beim Verständnis der einstigen Strukturen und sollen im Teilprojekt auch mit den KuLaDig-Inhalten verzahnt werden. Mit der Riveristalsperre, die bis zu 4,7 Millionen Kubikmeter Wasser fassen kann, erhielten wir auch einen Blick in die moderne Wasserwirtschaft der Region. Während der Wasserdruck auf die Staumauer durch den anhaltenden Regen weiter anstieg, unternahmen wir im Inneren der Talsperre einen geführten Kontrollgang durch das beeindruckende Bauwerk, erhielten seltene Einblicke in dieses eindrucksvolle Stück Ingenieursarbeit. Leider musste im Laufe des Tages zur Entlastung der Staumauer kontrolliert Wasser abgelassen werden, was zu einer Überflutung der Riveris und des Ruwertals führte.

Den Abschluss der Begehungen 2024 bildete der kleine Ort Oberkail im Eifelkreis Bitburg-Prüm – und es zeigte sich wieder mal, dass das Interesse der Menschen mehr über die eigenen Kulturdenkmäler zu erfahren, in kleineren Orten häufig besonders stark ausgeprägt ist. Uns erwartete eine große Gruppe an Wissensträger:innen und Interessierten, die uns bei dem Rundgang durch den Ort begleitete. Das kommunale Team wusste viel und kurzweilig zu erzählen, etwa über das frühere Schloss, vor allem über die so genannten Stockhäuser und -güter, die dem Haustyp Trierer Einhaus zuzuordnen sind. Bei diesen werden Wohngebäude, Scheune und Stall in einer Achse miteinander verbunden. Heute dienen diese Haustypen meist als reine Wohngebäude und dennoch – es wurde uns exklusiv bei dem ein oder anderen Haus ein Blick in die Gebäude gewährt – lassen sich im Inneren noch häufig alte Gebäudestrukturen entdecken. Im Teilprojekt sollen die Gebäude in ihrer besonderen Form mit den biografischen Lebensdaten ihrer Bewohner:innen und Verweisen auf die Ortsgeschichte im Ort selbst digital verfügbar gemacht werden und auch in einer Storymap in Gänze aufgezeigt werden.

Wir danken allen Partner:innen in unseren Modellkommunen für die Gastfreundschaft, die uns und den teilnehmenden Studierenden auch in diesem Jahr wieder entgegen gebracht wurde, das geteilte Wissen und das (in der Regel ehrenamtliche) Engagement. Nun gilt es die gewonnenen Eindrücke nochmal in Videokonferenzen festzuzurren, bevor dann die studentischen Teams im Juni und Juli mit der Medienproduktion vor Ort beginnen werden.