Fast 200 Jahre lang war die kleine Ortsgemeinde Hottenbach im Hunsrück eine der bevölkerungsreichsten jüdischen Gemeinden in der Region. Im Jahr 1754 lebten zwei jüdische Familien in Hottenbach. Die Ansiedlung weiterer jüdischer Familien stellte für den Landesherren ein lukratives Geschäft dar. So mussten die Juden neben dem jährlich zu entrichtenden „Judenschutzgeld“ dem wildgräflichen Amt Wildenburg verschiedene Handelszehnte zahlen. Im Jahr 1777 ließen sich die jüdischen Familien Weiß und Lazarus in Hottenbach nieder. Bis in die 1840er Jahre wuchs die jüdische Gemeinde in Hottenbach an und erreichte im Jahre 1842/43 mit 138 Menschen und einem Gesamtbevölkerungsanteil von ca. 20 Prozent ihren Höhepunkt. Bereits vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten verringerte sich der jüdische Bevölkerungsanteil drastisch. Im Jahre 1933 zählte die jüdische Gemeinde in Hottenbach nur noch 9 Mitglieder.

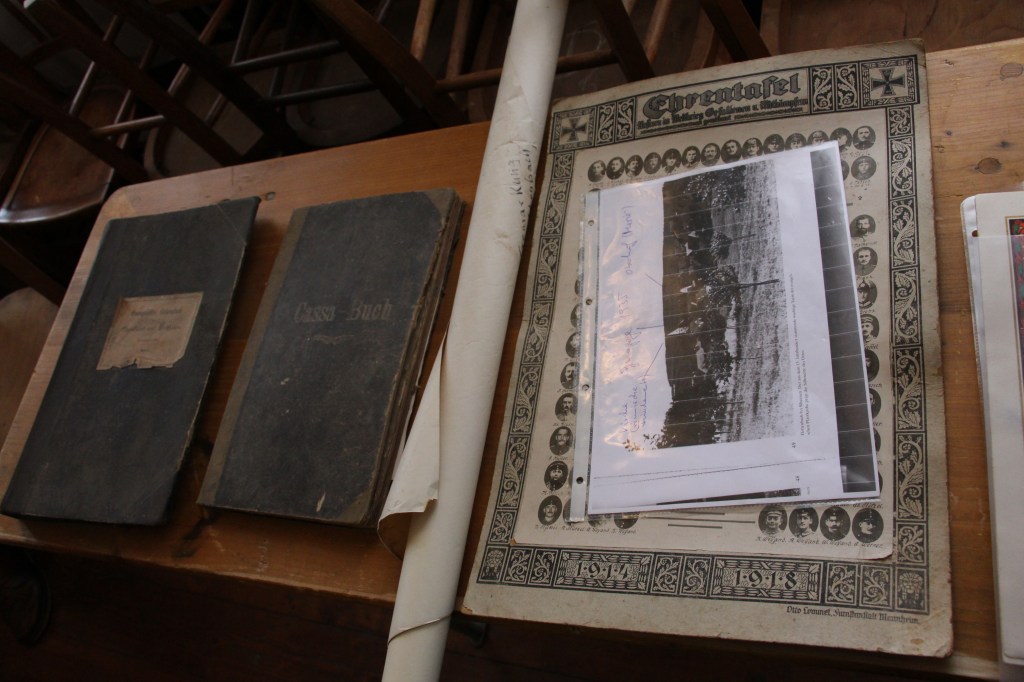

Dass die jüdische Bevölkerung in der Gemeinde nur teilweise als anerkannte Mitbürger angesehen wurde, lässt sich anhand eines Überfalls des im Hunsrück berüchtigten Räuberhauptmanns Schinderhannes und seiner Bande ersehen. Im Jahre 1802 nämlich überfiel der Schinderhannes mit seiner Bande den Hottenbacher Tuchhändler Wiener und raubte ihn aus. Die Bitte des Tuchhändlers, die örtliche Administration möge die Bande verfolgen, wurde von den Gemeindevorstehern abgelehnt. Nicht mal die Sturmglocke wurde für den jüdischen Kaufmann geläutet. Auch lebten die jüdischen Familien am äußeren Rand des Dorfes, waren demnach auch geografisch von ihren christlichen Mitbürgern getrennt. Eine stärkere Assimilation und Integration der jüdischen Menschen in Hottenbach fand vermutlich im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert statt. So waren Menschen jüdischen Glaubens sowohl in die ausgeprägten Vereinsstrukturen eingebunden und verzeichneten – wie ihre christlichen Mitbürger auch – schmerzhafte Verluste während des Ersten Weltkriegs.

In diesem Projektjahr soll die Geschichte des Landjudentums in Hottenbach für KuLaDig aufbereitet werden. Neben zentralen Orten des jüdischen Lebens, wie die ehemalige Synagoge und der (neue) jüdische Friedhof, eignen sich verschiedene andere Orte und Objekte, um Aussagen zum Leben der jüdischen Gemeinde in Hottenbach zu tätigen. In der Kommune und der Verbandsgemeinde besteht ein langjähriges stark ausgeprägtes Interesse an der jüdischen Geschichte und es haben sich in der Zusammenarbeit mit dem Förderkreis Synagoge Laufersweiler e.V bereits feste Strukturen gebildet.

Das vielseitige Wissen um die Geschichte und Kultur des regionalen Landjudentums soll nun mit Unterstützung der Studierenden der Universität Koblenz-Landau und des Projektteams von KuLaDig-RLP für KuLaDig erfasst und digital verfügbar gemacht werden. Geplant ist, die digitalen Inhalte auch in die Bildungsarbeit der Integrierten Gesamtschule Herrstein-Rhaunen einfließen zu lassen.

Wann kommen die andere Bilder von Friedhof?

LikeLike

Weitere Bilder werden im KuLaDig-Beitrag zum jüdischen Friedhof erscheinen, der aktuell noch redaktionell bearbeitet wird.

LikeLike